白洋淀流域作为华北平原核心水系及雄安新区生态屏障,其生态空间格局研究持续受到学界关注。高星课题组自2022年围绕白洋淀流域生态空间格局开展系列研究以来,已发表论文多篇。2024年系列成果新添4项,分别刊发于《Frontiers in Environmental Science》、《Environment, Development and Sustainability》、《Ecological Indicators》、《科学技术与工程》。

1.《Carbon conduction effect and multi-scenario carbon emission responses of land use patterns transfer: a case study of the Baiyangdian basin in China.》

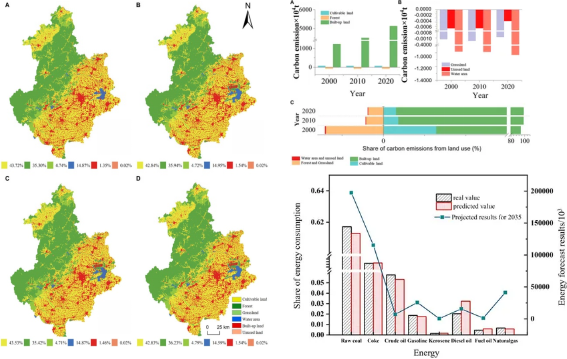

双碳战略背景下,区域碳调控成为重要的科学话题。高星课题组的《Carbon conduction effect and multi-scenario carbon emission responses of land use patterns transfer: a case study of the Baiyangdian basin in China.》研究以中国白洋淀流域为研究对象,基于2000-2020年遥感数据系统解析了土地利用格局演变与碳排放的耦合关系。通过整合土地利用转移矩阵、地理模拟与优化系统-未来土地利用模拟(GeoSOS-FLUS)及马尔可夫模型,构建了包含自然发展等四种情景的2035年土地利用变化预测体系,并深入探讨不同情景下的碳传导效应。研究结果得出:(1)2000—2020年土地利用净碳排放量由52163.03 × 103 t增加到260754.91 ×103 t,碳源汇比总体呈上升趋势;(2)土地转移造成的净碳排放量随着时间的推移而增加。由森林、草原、水域和未利用土地向建成区转移而导致的碳传导效应也呈上升趋势,后两者仅表现变化较小;(3)2035年4种开发情景下的净碳吸收量预测均远高于2020年,自然发展情景将产生最大碳源排放(405,033.61×10³ t),而双碳目标情景可实现最大碳汇容量(817.88×10³ t),以上结果为未来白洋淀流域等类似项目的低碳城市土地利用法规提供了重要参考。

部分图件如下:

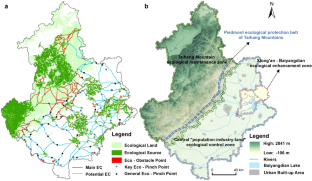

生态安全格局政策已成为中国协调生态系统保护和经济发展的重要手段之一。高星课题组的《Ecological source identification and ecological security pattern construction from the perspective of ecosystem service supply and demand: A case study of Baiyangdian Basin in China》研究立足于中国生态安全格局建设的战略需求,以生态系统服务供需平衡为切入点,构建了白洋淀流域生态安全格局优化框架。对供水、碳封存、粮食生产和娱乐服务这四种生态系统服务的供需进行了定量评估。研究结果显示:(1)流域内存在163个生态源地(总面积6479.24平方公里),主要沿太行山脉西北部及中东部河网带呈集聚分布;(2)通过电路理论模型识别出76条战略生态廊道(总长3241.63公里)和124个生态关键节点,包括74个生态夹点、30个一般夹点和20个生态障碍点,形成“三区一带多廊多点”的复合式生态网络架构;为雄安新区和白洋淀流域的生态系统管理和国土空间生态恢复政策的制定提供了科学决策支持。

部分图件如下:

成果详见:Gao X, Guo Z, Zhang M, et al. Ecological source identification and ecological security pattern construction from the perspective of ecosystem service supply and demand: A case study of Baiyangdian Basin in China. Environment, Development and Sustainability. https://doi.org/10.1007/s10668-024-05302-0. (SCIE, IF 4.7)。

2.《The Analysis of Ecological Network Characteristics of Baiyangdian Basin in China Using the Complex Net-work Theory》

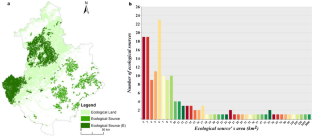

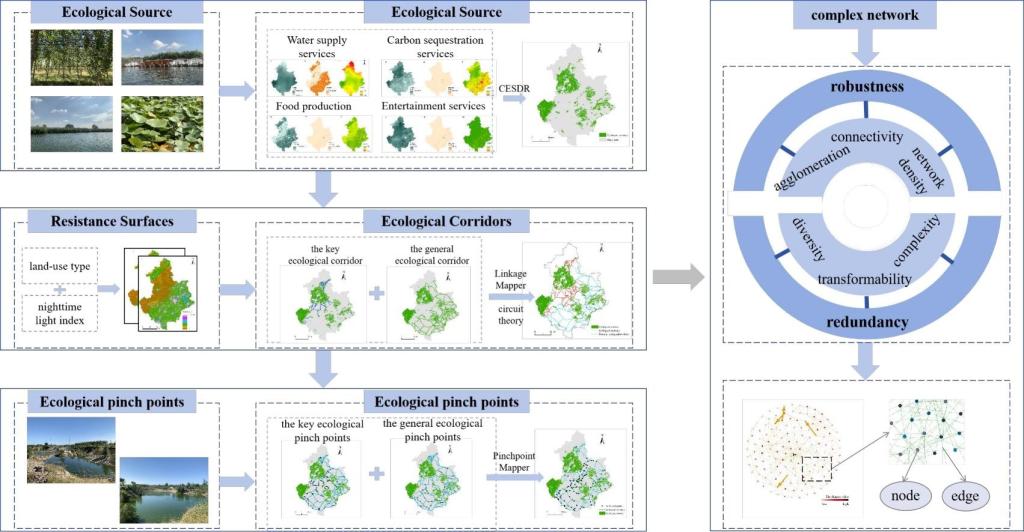

构建合理有效的生态网络是维护健康生态系统的必要条件。高星课题组的《The Analysis of Ecological Network Characteristics of Baiyangdian Basin in China Using the Complex Net-work Theory》研究以白洋淀流域为例,通过“源地识别-阻力面修正-廊道提取”三位一体的技术路径构建了生态网络,并基于复杂网络理论,从稳健性和冗余指数系统解析了中国白洋淀流域生态网络的结构特征与动态响应机制。研究结果表明:(1)白洋淀流域共识别出145个生态源地、338条生态廊道以及104个生态夹点;(2)流域生态网络呈现显著无标度特性,具备8个功能社区的分形结构,网络抗毁能力较强;(3)网络中节点呈异质性特征,节点 52 是网络中最重要的节点。研究首次证实复杂网络理论在景观生态规划中的适用性,为国土空间生态修复工程提供了新的理论范式。

部分图件如下:

成果详见:Xing Gao, Xinyu Liang Zhongyuan Guo, Zihua Yuan, Guijun li*, Likulunga Emmanuel Likulunga. The Analysis of Ecological Network Characteristics of Baiyangdian Basin in China Using the Complex Net-work Theory. Ecological Indicators, 2024, 10 112650

3.《局地最佳阈值法的优化及城市建成区扩张时空特征研究—以白洋淀流域为例》

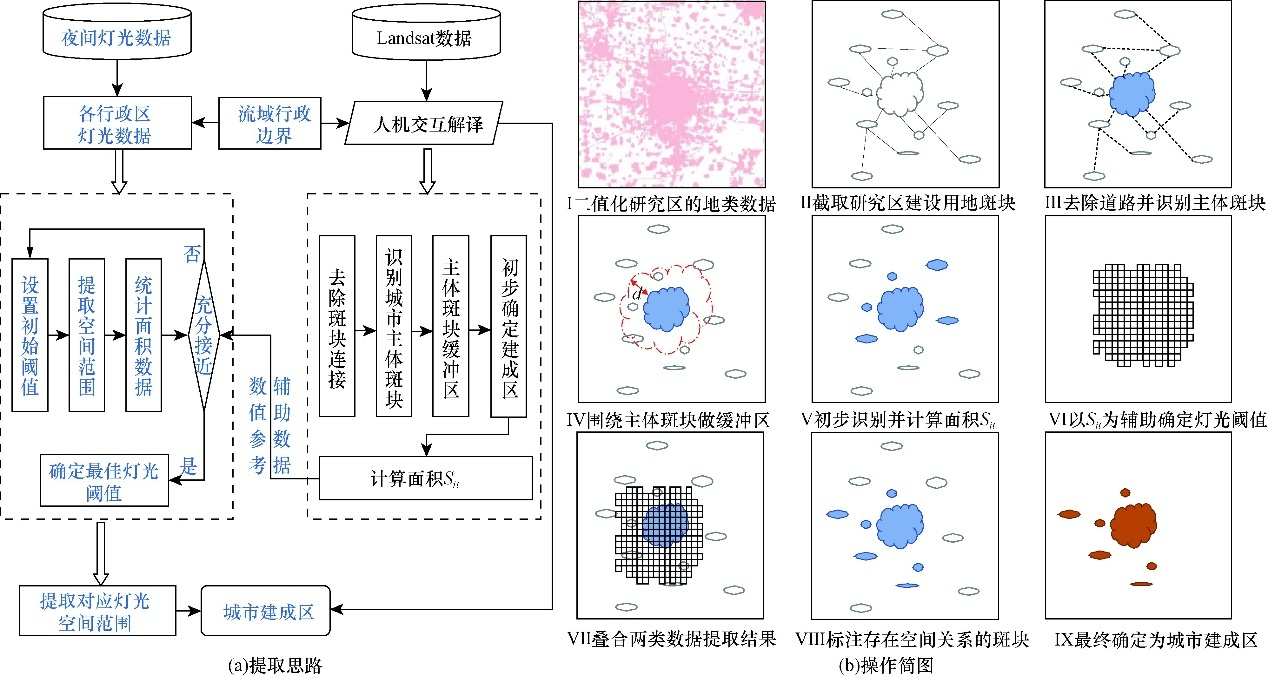

科学提取城市建成区信息并探究其扩张的时空特征,对于城市规划和建设有重要的参考意义。高星课题组的《局地最佳阈值法的优化及城市建成区扩张时空特征研究—以白洋淀流域为例》的研究在优化局地最佳阈值法的基础上,采用1990年、2000年、2010年、2020年4期PANNDA夜间灯光数据和Landsat系列数据定量提取了白洋淀流域城市建成区信息,其后运用城市扩张指数和景观指数分析了白洋淀流域30年间城市建成区扩张的时空特征。研究结果得出:(1)运用优化后的局地最佳阈值法成功提取了流域内城市各期建成区的数据,经验证该方法较优化前具有更优的适用性。(2)研究期间白洋淀流域城市建成区扩张显著,增长率达154.48%;流域内35个城市的建成区呈现出较大的规模异质性。(3)时序特征上,建成区扩张总体呈现加速趋势,流域内各城市的建成区扩张速度差距趋于增大;空间特征上,“正定—涿州”线左侧建成区扩张态势低于右侧区域;以莲池区、竞秀区、高碑店市等为代表的市辖区或县级市扩张态势较强。(4)基于景观指数结果,建成区扩张过程呈现“分散-融合”的空间特征,建成区边界呈现“规整-复杂-规整”的演变特征。

部分图件如下:

成果详见:高星, 郭忠元, 王千, 李桂君, 申伟宁. 局地最佳阈值法的优化及城市建成区扩张时空特征研究—以白洋淀流域为例, 科学技术与工程, 2025年, 25(1):44-53(EI)

作者简介:高星, 男, 1985年, 河北省石家庄市人, 公共管理学院副教授, 管理学博士, 硕士生导师。作为负责人或主要参加人先后主持或参与国家社会科学基金、国家自然科学基金、河北省社科基金、河北省高等学校科学研究计划项目、横向课题等各类课题29项;出版专著3部,参编作4部,公开发表SCI、EI、CSCD等各类期刊论文40余篇(其中SCI论文9篇、EI论文6篇、CSCD论文10篇),入选2024中国知网高被引学者TOP1%,四篇论文入选知网高被引论文。研究方向:土地资源利用与评价、城市生态安全、区域可持续发展、景观过程的生态效应。中国系统工程学会会员。